海外に住んでいる日本人が一時帰国した際、日本国内で免税ショッピングができる制度があるのをご存じですか?

この制度を正しく理解しておくことで、一時国を利用して日用品から高額商品まで日本の優れた商品をお得に購入することができます。海外在住はキラキラばかりではありませんよね。日々、さまざまな困難に向き合いながら懸命に生きている方も多いでしょう。さらに、高額な費用をかけて一時帰国するのですから、得られる特典は最大限に活用しましょう。

私自身、長年海外で暮らしながら何度も一時帰国をしており、そのたびに免税制度を活用しています。実体験に基づき、知っておくと役立つポイントや注意点をわかりやすくお伝えします。

本記事では、免税を受けるための対象条件や必要書類、対象商品、ここ数年の法改正、さらに海外における同様の制度についても解説します。初めての方でも安心して理解できる内容になっています。

この記事を読むことで、帰国中のショッピングをもっと賢く・お得に楽しむことができるようになります。

一時帰国者も免税の対象になる?

日本を出国してから2年以上継続して海外に滞在している日本人は、一時帰国中に免税購入が可能です。ただし、対象となるにはいくつか条件があります。

主な対象条件:

- 海外に2年以上居住していること

- 日本国内に住民票を有していないこと

- 一時帰国の期間が6か月未満であること

これらの条件を満たしていれば、外国人旅行者と同様に免税制度を利用できます。

免税を受けるために必要な書類は?

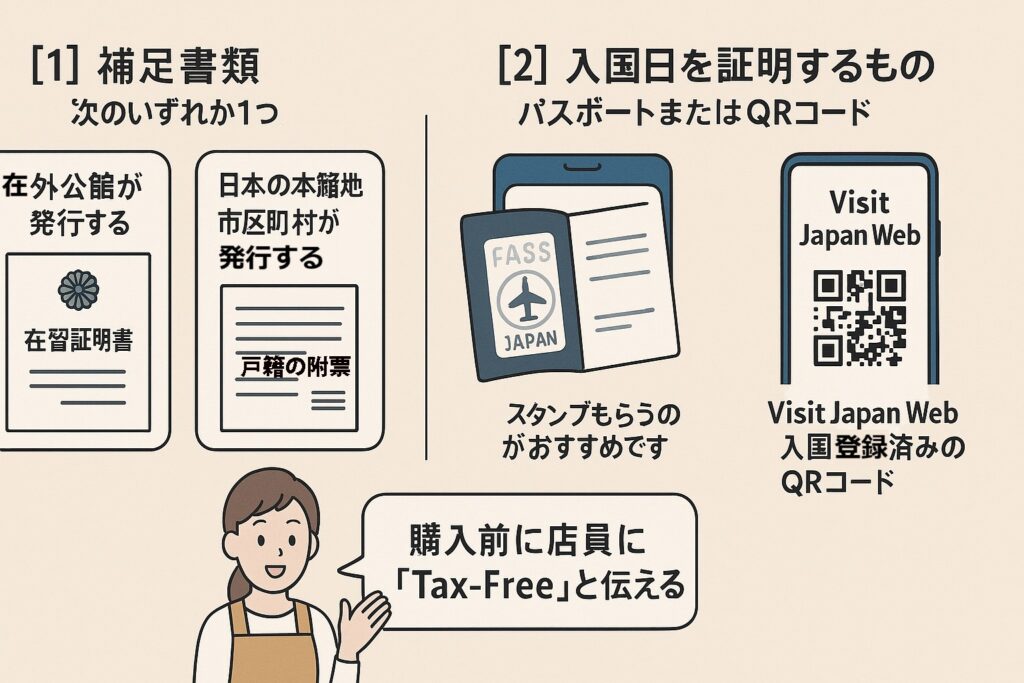

免税を受けるには、「非居住者であること」と「入国から6ヶ月以内の一時帰国中であること」の両方を証明する必要があります。

具体的には、次の2種類の証明を準備します:

【1】非居住者であることの証明書類(いずれか1つ)

- 在外公館が発行する 在留証明書

- 本籍地の市区町村が発行する 戸籍の附票の写し(最新)

【2】入国日(=6ヶ月以内の一時帰国)を証明するもの

- パスポートの 入国スタンプ付きページ

└ 自動化ゲートを通過した場合は、スタンプが貰えなことがあります。有人窓口でスタンプを押してもらうのがおすすめです - スマホアプリVisit Japan Web の 免税QRコード

すべての店舗がQRコードに対応している訳ではないので念のためパスポートも準備しておきましょう。

免税って、パスポートだけあればできると思ってたんだけど…?

最近は少し事情が変わってきてるよ。実は、“非居住者”であることを証明する書類が必要なんだ。

たとえば、在留証明書か戸籍の附票の写しのどちらかが求められるよ。

それに加えて、「一時帰国中(6か月未満)」であることも証明しなきゃいけないんだけど、これはパスポートの入国スタンプか、Visit Japan WebのQRコードでOKになってきてるよ。

え、QRコードだけで大丈夫なの?知らなかった!

うん、2023年からVisit Japan Webで事前登録しておけば、QRコードを提示するだけで免税できる店舗も増えてるんだ。ただし、まだすべての店が対応してるわけじゃないから、念のためパスポート原本とスタンプも用意しておくのが安心だよ。

Visit Japan Webの解説はこちらです。

【1】補足書類(次のいずれか1つ)

- 在外公館が発行する 在留証明書

- 日本の本籍地の市区町村が発行する 戸籍の附票の写し(最新)

これらの書類は、免税対象となる居住条件(2年以上の海外滞在、国内に住民票なし、6か月未満の滞在)を客観的に証明するための補足資料です。

📌 書類に記載されている「海外での居住開始日」に注意!

j-taxfree.jp の公式ガイドラインでは、次の点が明記されています:

在留証明書 または 戸籍の附票の写し に記載されている「海外住所に住み始めた日」が、書類の発行日(または提示日)から見て2年以上前であることが必要です。

つまり、居住年数が満たされていない場合や、日付の記載がない・曖昧な場合は、免税が認められないことがあります。

書類を取得した後は、必ず日付の記載を確認してください。

📌 戸籍の附票の写しを使用する場合の追加注意点

戸籍の附票の写しで対応する場合、以下の条件を必ず満たしてください:

発行日が最新であること(なるべく帰国直前に取得)。

役所で発行された正式な「写し」であること(コピー不可)

本籍地の「地番」が記載されていること

└ 空欄、黒塗り、手書き記入は不可

記載されている海外住所への転出日が発行日から見て2年以上前であること

在留証明書か戸籍の附票か?どちらを用意すべき?

免税を受けるためには、「非居住者」であることを証明する補足書類が必要です。

主に次の2つの書類のうち、いずれか1つを用意すれば手続きが可能です:

- 在外公館が発行する 在留証明書

- 本籍地の市区町村が発行する 戸籍の附票の写し(最新)

じゃあ、在留証明と戸籍の附票、どっちを準備すればいいの?

本籍地の役所に行けるなら、戸籍の附票の写しが断然おすすめ。

在留証明はその取得に戸籍謄本が必要だから二度手間になるし、費用も高いんだ。余計な手間をかけずに済ませたいなら、まずは附票をチェックだね

どちらを選ぶべきか?という問いに対する結論は明快です。

別件で「在留証明」を持っている以外は戸籍の附票の写しがおすすめです。

なぜ附票の写しがおすすめなのか?

- 在留証明書の取得には、結局「戸籍謄本(または抄本)」が必要になる

つまり、在留証明を取得するためには、本人または家族が日本の役所に出向き、戸籍関係の書類を取得し、それを在外公館へ提出する必要があります。それならば、最初から戸籍の附票を取得する方が合理的です。 - 費用が安い

戸籍の附票の写しは市区町村で発行され、数百円程度(300円前後)で取得可能。

一方、在留証明書は日本大使館・領事館によって異なりますが、$10〜$20程度かかるのが一般的です。 - 取得の手軽さ

自治体により対応は異なりますが、戸籍の附票は、日本国内に住む家族が委任状で代理取得したり、郵送で取り寄せることもできます。

在留証明書は「たまたま持っている人」に限って有効

在留証明書は信頼性の高い書類ですが、発行からの期間が長すぎると無効になる場合があります。一般的には「発行から1〜3か月以内」が目安とされ、それ以上古い書類では免税を断られる可能性があります。つまり、以前、取得した在留証明は免税制度には使えません。

また、前述のとおり、在留証明書の取得には戸籍謄本(または抄本)を別途用意する必要があり、“二度手間”となります。

そのため、在留証明書は以下のようなケースに限って、現実的な選択肢といえるでしょう:

- たまたま別件の手続きで取得したばかりで、発行日が新しい

- 帰国前に領事館へ行く予定があり、証明書の取得に支障がない

在留証明書の取得方法

ここまでご説明してきたように、免税目的の補足書類としては「戸籍の附票の写し」が現実的かつおすすめです。

しかしながら、何らかの理由で在留証明を選択する人もいるでしょう。従来は取得の手間や費用の面からハードルが高かった在留証明書ですが、2025年5月よりオンライン申請が可能になりました。

日本大使館または領事館での発行

現地の日本大使館または領事館で、以下の書類を持参して申請します。

必要書類(例):

- 有効な日本国パスポート

- 海外住所を証明するもの(公共料金の請求書、居住証明など)

- 申請書(大使館・領事館のサイトからダウンロード可能)

手数料がかかる場合があるので、事前に大使館のウェブサイトで詳細を確認しましょう。

🆕 在留証明がオンラインで受け取れるように!

以前は、大使館や領事館が遠方にある地域にお住まいの方にとっては、在留証明の申請や受け取りのために何時間もの移動や泊りがけになることがあり大きな負担となっていました。

しかし、2025年5月より、一部の領事館では在留証明書をオンラインで申請・受け取りできる新サービス「e-証明書」の提供が始まりました。これにより、物理的な来館をせず、自宅にいながら取得できる道が開かれています。

e‑証明書なら、申請→支払→受け取りまで在外地から一歩も動かず完結。これまで渡航がネックだった手続きが、驚くほど手軽になりました!

詳しくは、在留国の大使館・領事館のウェブサイトをチェックしてみてください。

🆕 オンラインでの取得(e-証明書)方法

- 「オンライン在留届(ORRネット)」を通じて申請

- 手数料はクレジットカードで決済

- PDF形式で証明書が受け取れるため、物理的な来館や郵送が不要

※ただし、証明書を提出する側(免税店・役所など)がe-証明書を受け入れているかは事前に確認しておくことをおすすめします。

これにより、「距離の壁」に悩まされていた方でも、よりスムーズに在留証明書を取得できるようになってきています。

| 証明書の種類 | 窓口申請 (即日交付) | オンライン申請 (紙媒体) | オンライン申請 (e-証明書) |

|---|---|---|---|

| 在留証明 | ○ | ○ | ○ |

| 出生証明 | ○ | ○ | ○ |

| 婚姻証明 | ○ | ○ | ○ |

| 離婚証明 | ○ | ○ | ○ |

| 署名(及び拇印)証明 | ○ | ✕ | ✕ |

| 旅券所持証明(IRSへのITIN申請用) | ○ | ○ | ✕ |

| 自動車運転免許抜粋証明 | ○ | ○ | ✕ |

| 警察証明 | ○ | ✕ | ✕ |

【2】入国日を証明するもの(パスポートまたはQRコード)

免税手続きを行う際には、「入国から6か月未満であること」を証明する必要があります。

そのために、以下のいずれかを提示する必要があります。

- パスポート(入国スタンプ付きページ)

└ 自動化ゲートを利用した場合はスタンプが押されないため、入国時は有人カウンターでスタンプを押してもらうのがおすすめです。 - Visit Japan Web による入国登録済みの QRコード

└ 2023年4月以降、Visit Japan Webで事前登録しておけば、QRコード提示のみで入国日が確認でき、免税手続きが可能な店舗も増えています。

📝 スタンプがない場合でも、航空券の半券やeチケット控えなどで代替できることがありますが、店舗によっては対応が異なるため、念のためパスポート原本とQRコードの両方を準備しておくと安心です。

注意:パスポートのスタンプは希望者のみ

なお、パスポートの入国スタンプは希望者のみとなっており、自動化ゲートを利用した場合は押されません。免税の際には入国日の証明が必要なため、入国時に有人カウンターでスタンプを押してもらうようにしましょう。

スタンプがない場合でも、航空券の半券やeチケットの控えなどで入国日を確認できることがあります。必ずしもスタンプがないと免税を受けられないというわけではありませんが、手続きがスムーズになるため、スタンプをもらっておくのが安心です。

入国時パスポートのスタンプをお忘れなく

Visit Japan Web による入国登録済みの免税QRコード

- 2023年4月から導入されたVisit Japan Webでは、パスポート情報や入国日などを事前に登録することができます。

- 登録後に発行されるQRコードを店舗で提示することで、入国日が確認でき、スムーズに免税手続きができる店舗も増えています。

💡 ただし、すべての店舗がQRコードに対応しているわけではありません。

パスポート原本と併用して提示できるよう、両方準備しておくと安心です。

Visit Japan Webの解説はこちらです。

免税で購入できるもの・できないもの

免税制度では、日用品から高額商品まで幅広いジャンルの商品が対象になります。

たとえば、日本の家電量販店では、トースターや電子レンジ、コーヒーメーカーなどの小型家電製品も免税で購入可能です。

✅ 免税で購入できるもの(例)

- 家電製品(ドライヤー、炊飯器、電動歯ブラシなど)

- 化粧品・スキンケア用品

- 衣類・バッグ・アクセサリー

- 食料品(お菓子、レトルト食品、インスタント麺など)

- 医薬品・衛生用品(風邪薬、絆創膏、歯磨き粉など)

- 文房具やお土産品

💡 食料品や医薬品などの“消耗品”も免税対象になります。

ただし、これらは「消耗品」として分類され、使用せずに日本国外へ持ち出すことが条件です。開封した場合や滞在中に使用したと判断されると、免税が無効になる可能性があります。

❌ 免税対象外のもの(例)

- レストランやカフェでの飲食代

- ホテルや美容室などのサービス料金

- 交通費、レジャー施設の入場料などの体験型サービス

🔍 補足:消耗品と一般物品の違いについて

免税商品は、大きく「一般物品」と「消耗品」に分類されます:

| 分類 | 内容例 | 使用条件 |

|---|---|---|

| 一般物品 | 家電・衣類・時計・カバンなど | 使用前提でOK(未使用で国外持出) |

| 消耗品 | 食品・化粧品・薬・飲料・タバコなど | 日本国内での使用・開封は禁止 |

消耗品は、購入後に専用の袋に封入され、「開封禁止」のシールが貼られるのが一般的です。

出国まで開封せず、国外に持ち出すことが免税の条件となっています。

免税で買ったパック、ちょっとだけ使っちゃった…バレないよね?

気持ちはわかるけど、それはルール違反。

日本の免税制度って、購入時にその場で消費税を引いてもらえる“信頼ベース”の仕組みなんだ。他国みたいに空港で還付じゃないぶん、不正が増えたら制度そのものが変わってしまう可能性もあるから、気をつけてほしい

購入ルール:免税で買うための条件と注意点

免税制度には、「どこで買えるか」「何を買えるか」だけでなく、「どう買うか」や「いくら以上買うか」といった購入ルールがあります。ルールを理解しておかないと、免税を受けられないこともあるので、事前に確認しておきましょう。

✅ 購入金額の条件(合計金額で判断)

- 1回の買い物で5,000円(税込)以上が免税対象(同一店舗・同一日)

- 上限は消耗品の場合、50万円(税込)未満

💡 たとえば、お菓子や化粧品、風邪薬などの「消耗品」も免税になりますが、合計で5,000円未満だと対象外となります。

✅ 商品分類とルールの違い

| 商品分類 | 例 | 金額条件 | 使用条件 |

|---|---|---|---|

| 一般物品 | 家電、衣類、時計、バッグなど | 5,000円以上(上限なし) | 未使用で国外に持ち出す |

| 消耗品 | 食品、化粧品、医薬品、飲料など | 5,000円以上〜50万円未満 | 未開封で国外に持ち出すことが必須 |

✅ 消耗品は「密封・未開封」がルール

消耗品を免税で購入した場合、商品は免税用の袋に密封され、「開封禁止」のシールが貼られます。これは「日本国内で使用せず、海外に持ち出すこと」が前提のためです。空港の税関で開封されていたり、使用済みと判断された場合は、課税対象になる可能性もあります。

✅ 会計前に「Tax-Free」と伝えるのが大事

免税手続きは会計前に申し出る必要があります。レジで購入後に申し出ても対応できない店舗が多いため、必ずレジに並ぶ前に「Tax-Free please」などと伝えましょう。

お店での対応

税での購入を希望する場合は、必ず会計前に店員に「免税で購入したい」と伝えることが大切です。

あとから申し出ても対応できない店舗が多く、免税処理が受けられない可能性があります。

多くの店舗には、免税専用のレジカウンターや手続き端末が設置されており、その場で手続きが行われます。処理にはパスポートの原本提示が必要です。コピーやスマホ画面では不可となるケースが大半なので、必ず原本を持参しましょう。

また、免税を受けるには、購入金額が一定額(たとえば消耗品は5,000円以上〜50万円未満)であることが条件です。店によって多少条件が異なる場合もあるため、事前に店舗の免税ルールを確認しておくことをおすすめします。

さらに、パスポートの入国スタンプだけでは非居住者であることが十分に証明できない場合、在留証明書や戸籍の附票の写しの提示を求められるケースがあります。確実に免税を受けたい場合は、これらの書類も持参しておくと安心です。

なお、消耗品などは免税専用の袋に密封され、開封禁止のシールが貼られます。

これは「出国まで未使用・未開封」が免税の条件だからです。空港で開封が発覚した場合、課税対象となることがありますので、十分注意してください。

オンラインショッピングは?

Amazonや楽天などの一般的なオンラインショップでの購入は、原則として免税の対象外です。

免税制度は、購入者が日本国内の実店舗で対面購入し、商品を未使用のまま日本国外に持ち出すことが前提となっているため、オンラインでの自宅配送では免税が適用されません。

ただし、一部の免税店では「オンライン免税予約サービス」を提供している場合があります。これは、事前にウェブ上で商品を予約し、出国当日に空港のカウンターや指定店舗で受け取る形式で、免税の条件を満たす購入方法です。該当する免税店の公式サイトで詳細を確認してみてください。

なお、通常のオンラインショップも、日本滞在中に必要な日用品やお土産の手配には便利ですので、免税にこだわらない利用であれば十分活用する価値があります。

一時帰国中に免税で買うべきおすすめ商品とは?

せっかく一時帰国中に免税制度を使えるなら、「何を買うか」はとても重要です。日本企業が製造し、日本円ベースで価格が設定されている製品は、海外で購入するよりも日本国内でのほうが安く手に入るケースが多く見られます。そこに免税が加われば、さらにお得に購入できる可能性が高まります。

たとえば、日本製の炊飯器やヘアドライヤーなどの家電、医薬品、文房具、化粧品などは、品質・使い勝手ともに高く評価されており、免税+円安によって非常に割安に入手できます。

一方で、iPhoneやiPadのようなグローバル展開の製品は、米ドル基準で価格設定されているため、日本で買ったとしても必ずしも得になるとは限りません。免税になったとしても、為替の影響で価格差が縮まってしまう場合があります。

免税のチャンスを活かすなら、「日本国内でしか買えないもの」「円ベースで価格設定されているもの」「海外では割高または手に入らないもの」を優先して購入するのがおすすめです。

空港での流れと注意点

免税で購入した商品は、原則として封がされたまま出国する必要があります。空港では税関で「免税品を持っていますか?」と聞かれることもあるため、下記の点をしっかり準備しておきましょう。

- 免税レシート(免税書類がホチキス留めされた紙)

- 商品そのもの(未開封)

- パスポート(店舗で免税処理に使用されたもの)

現在のところ、全員が厳しくチェックされるわけではありませんが、ルールに違反していた場合は、その場で消費税を請求されることもあります。「バレなければ大丈夫」と思ってルールを破ると、今後の制度改正に悪影響を及ぼす可能性も。

制度の継続のためにも、マナーとルールを守った利用を心がけましょう。

海外にもある「旅行者向けの免税制度」

日本以外にも、訪日外国人や一時帰国者のような「非居住者」を対象とした免税制度(タックスフリー制度)を導入している国は多くあります。以下では、主要な国の例を紹介します。

🇰🇷 韓国(TAX REFUND)

- 商品購入時に一度税込で支払い、空港などで後日払い戻しを受けるスタイルが一般的

- 一部店舗では**即時免税(インスタントリファンド)**にも対応

- パスポートの提示と申請書類が必要

🇹🇼 台湾(VAT Refund)

- 一定金額(NT$2000以上)の購入で免税対象

- 購入後に空港で払い戻しカウンターで手続き

- 払い戻し時に1〜2%程度の手数料が差し引かれる

🇸🇬 シンガポール(GST Refund)

- 国内消費税(GST 8%)の払い戻し対象

- 空港の電子端末で自動申請が可能

- パスポートとレシートが必要で、出国時に確認される

🇪🇺 欧州諸国(VAT Refund)

- EU圏では国ごとにVAT(付加価値税)の還付制度あり

- 主にグローバルブルーやプラネットなどの業者を通じて空港で還付

- 手数料が高く、手続きも煩雑になりやすい

🇦🇺 オーストラリア(TRS制度)

- 国内で購入した商品にかかるGST(10%)などを空港のTRSカウンターで払い戻し

- 出国60日以内の購入が対象

- 荷物チェックや書類確認が行われる

なぜ他国では「空港での還付」が主流なのか?

他国の免税制度の多くでは、空港での還付処理が主流です。これは「免税で買った商品を、国内で消費されないようにするため」です。

つまり空港で「国外へ持ち出すこと」を確認したうえで返金することで、免税制度の不正利用を防止しているのです。

日本の免税制度は「その場で割引」される特別な仕組み

日本では、購入時点でその場で消費税(10%)が差し引かれる「即時免税」が基本です。これは非常に便利で手間も少ない反面、「本当に国外に持ち出すのかどうか」を追跡・確認する手段が弱いという問題もあります。

そのため日本でも2026年11月1日より空港での還付方式へ変更となることが決定されています。

【2023年〜2026年】免税制度の法改正と今後の動向

日本の免税制度は、近年大きな見直しが進められており、2023年以降は段階的に制度が変更されています。正しい最新情報を押さえておくことで、トラブルを避けながらスムーズに免税を利用することができます。

✅ 2023年4月:事前登録で手続きがスムーズに

2023年4月から、Visit Japan Webというオンラインサービスを使って、事前にパスポート情報を登録できるようになりました。これにより、対象店舗ではパスポートを提示する代わりにQRコードのスキャンだけで免税手続きが可能となり、よりスムーズなショッピングが実現しています。

🚫 2025年4月:国際郵送での免税が廃止

これまで一部の店舗では、免税商品を海外の住所に郵送する形での購入が可能でしたが、2025年4月1日からはこの方法が廃止されます。

今後は、「自分で商品を持って出国する」ことが免税の条件となりますので、転送サービスや海外配送を前提にしていた方はご注意ください。

🔄 2026年11月:購入時免税から“還付方式”へ大転換

さらに大きな変更が予定されているのが、2026年11月1日からの制度改革です。これまでは「購入時に消費税が免除される」仕組みでしたが、今後は以下のように変わります。

- 購入時に10%の消費税を支払い、出国時に空港で払い戻し(還付)を受ける方式に移行

- 一般品と消耗品の区分を廃止し、同一枠でまとめて扱えるように

- 消耗品の購入上限(50万円)と包装要件を撤廃

- 空港での還付も簡素化され、キオスク端末などで自動手続きが可能に

これは、欧米で一般的なVAT還付制度に近い仕組みで、不正利用の防止と利便性の両立を目指した制度です。

📌 制度変更の背景

日本の免税制度では、転売を目的とした不正利用が社会問題化しており、税収の大幅な損失が指摘されていました。その対策として、政府は段階的に制度を厳格化し、最終的に国際基準に沿った制度へ移行する方針を打ち出しています。

一時帰国で免税を受けるための必要書類と注意点 まとめ

日本の免税制度は、一時帰国中の日本人にとって強い味方です。

条件を満たせば、日用品から高額商品まで消費税10%が免除され、物価上昇や円安のなかでも非常にお得な買い物が可能になります。

2023年以降は制度も大きく変わりつつあり、パスポートのスタンプに加え、Visit Japan WebのQRコードでも入国日が証明可能になりました。さらに、在留証明書や戸籍の附票の写しで非居住者であることを証明することも忘れないようにしましょう。

✅ 最後にチェックしたい3つのポイント

- 非居住者であることを証明する書類を用意(在留証明書または戸籍の附票の写し)

- 入国日を証明できるものを準備(パスポートスタンプ または Visit Japan Web QRコード)

- 免税対象金額・商品ルールを事前に確認し、購入前に店員に「Tax-Free」と伝える

制度の趣旨を正しく理解し、マナーとルールを守って利用することで、免税制度は今後も私たち海外在住者にとって価値あるものとして維持されていくはずです。

一時帰国を「ただの帰省」で終わらせないために、こうした知識をぜひ活かしてみてください。

免税制度を味方に、あなたの帰国がもっと快適で、もっと楽しい時間になりますように。

関連リンク:

観光庁|消費税免税制度について(必要書類など)

国税庁|輸出物品販売場制度(免税制度)について

外務省|オンライン在留届(ORRネット)

一時帰国で必要な手続き・法律関連のまとめ記事はこちらです。

コメント